ビーントゥバー(Bean to Bar)という言葉を初めて耳にしたのは、クラフトチョコレートブームの始まった2000年代後半のことでしょうか。1つの会社がカカオ豆の仕入れからチョコレートバー完成までの全行程をおこなうこのタイプのチョコレートバーは、新しい形として注目され、未だにその人気は絶えることなく、新しいメーカーが次々に誕生しています。

そんなクラフトチョコレートブームが続く中、先日ハーバード大学のイベント「トゥリートゥバー(Tree to Bar) テースティング」に誘われ参加してきました。初めて聞くトゥリートゥバーとは、定義されていない規制のない用語ではありますが、カカオ生産者がその地で作り上げたチョコレートバーを指します。一般的に収穫されたカカオ豆は、海外に送られてチョコレートに製造されてきたため、カカオ生産者の多くは十分な収入が得ることができませんでしたが、ここ数十年の間に、カカオ生産者がチョコレートを製造しようとする動きが活発になっておりその状況が少しずつ変わろうとしています。

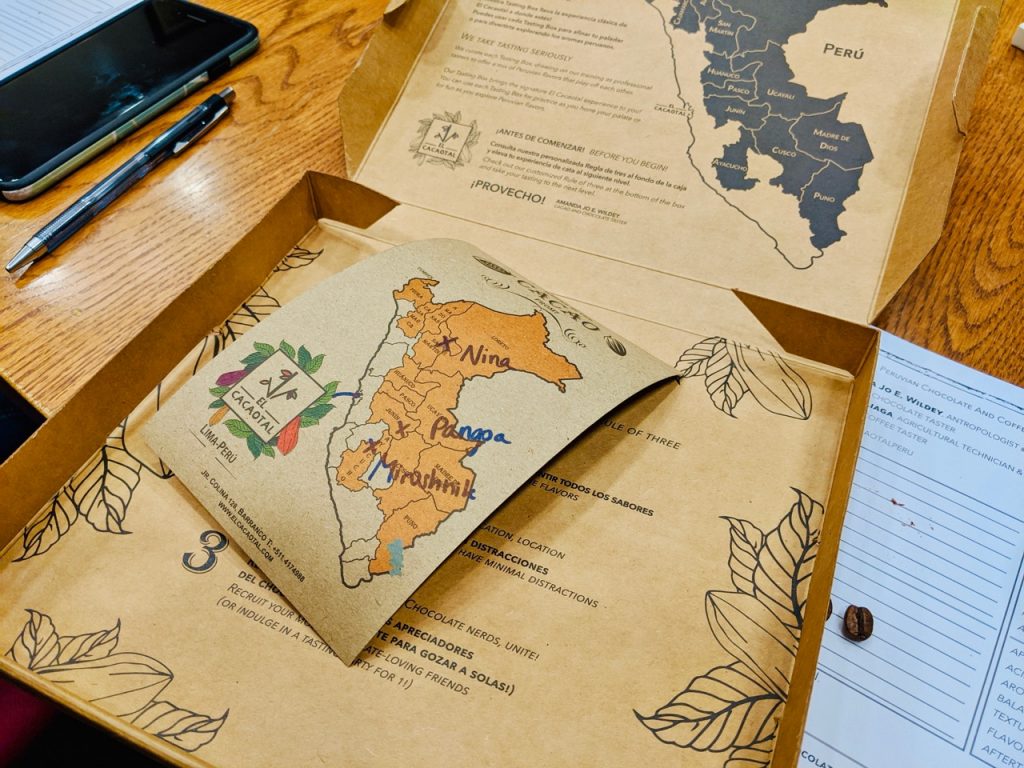

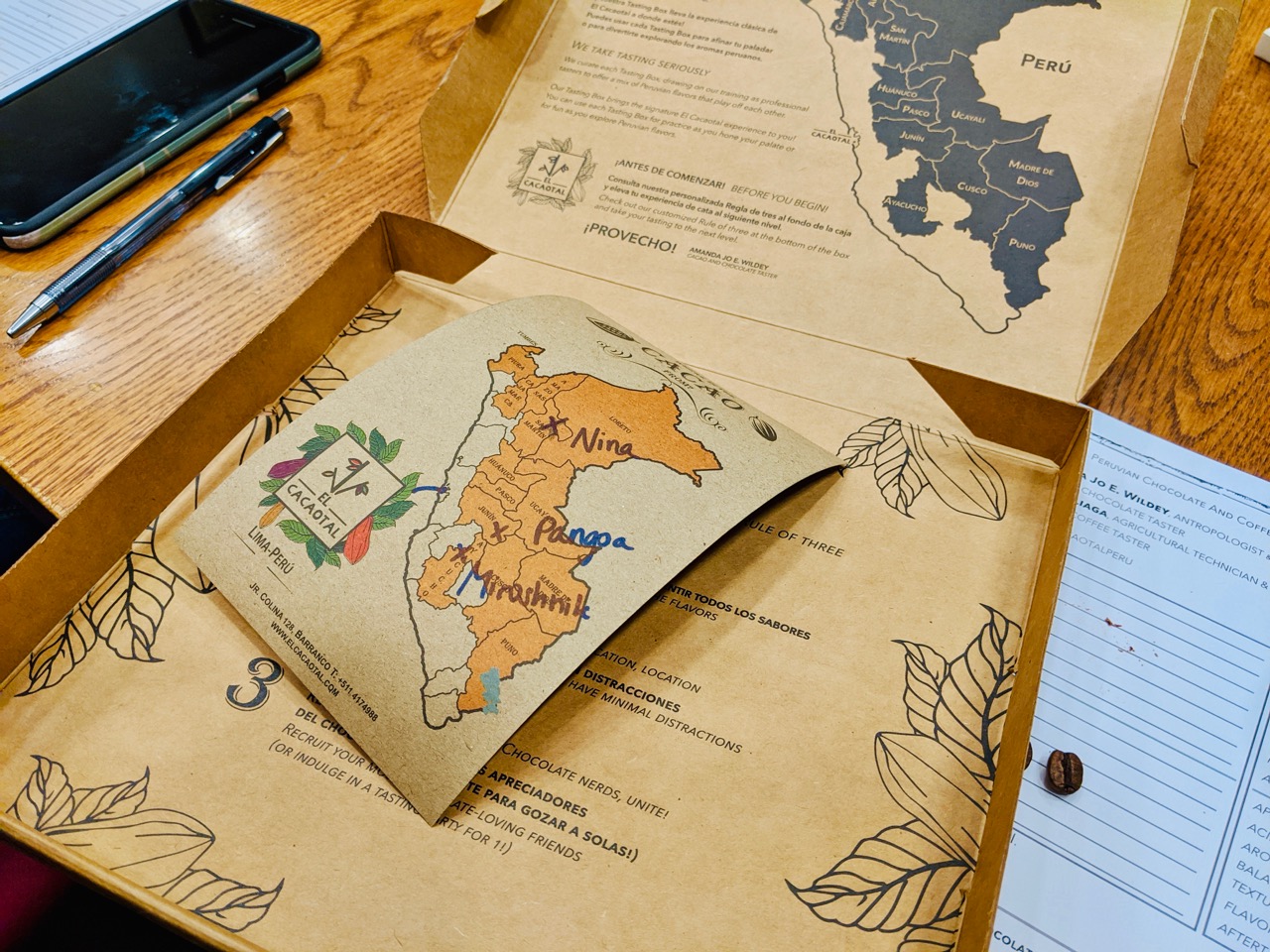

今回のイベントのゲストスピーカーは、ペルーの首都リマでEl Cacotalというチョコレートショップを経営するアメリカ人のアマンダ・ウィルディー(30歳)さんとそのパートナーのフェリーペさん。地元のトゥリートゥバーを販売しながら生産者と消費者を繋げ、同時に生産者達にマーケティングやパッケージデザイン、品質向上のヒントまで、製品の商品化を支援するワークショップなども提供し、 生産者が無事に軌道になるためにサポートをしています。アマンダさんによると驚くことにカカオの生産国であるペルー人の多くはチョコレートを食べる習慣がなく、こうしたペルーの産物を地元の人々にも紹介していきたいとも話していました。

今回試食したのは、Miroshnik、Nina、Pangoaの3種類のチョコレートで、1つはとても美味しかったですが、残りの2つはまだまだ改良の余地ありかなという感じでした。国際レベルに仕上がるにはまだまだ時間がかかりそうですが、カカオの生産地にも少しずつクラフトブームの良いウェーブが到達しつつあるとは嬉しい発見でした。

Leave a Reply